- Services aux associations

- Boutique

- Besoin de discuter ?

- La FAGE

- Nos idées

- Innovation sociale

- Mes droits

- Événements

- Formations

- Actualités

- Espace Presse

07/11/2016

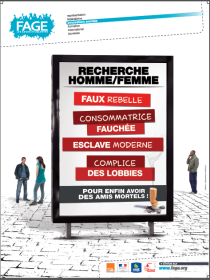

Dans ce nouvel article, intéressons-nous aux effets du marketing du tabac sur les différentes dépendances des consommateurs. Il est connu du grand public que l’industrie du tabac pèse des milliards. Et il est aussi avéré que cette industrie n’hésite pas à user de diverses stratégies plus ou moins louables pour augmenter son chiffre d’affaires en leurrant sa clientèle sur les risques auxquels elle l’expose.

Depuis plusieurs décennies, l’industrie du tabac s’efforce

de modifier la composition des cigarettes, et donc de jouer sur les substances

qu’elles contiennent, de manière à les rendre moins nocives pour la santé, espérant

ainsi redorer une image progressivement ternie. En effet, face l’information

diffusée auprès des consommateurs sur les risques du tabagisme, les décideurs n’ont

eu pas eu d’autres choix que de réagir.

Ils ont donc commencé par lancer sur le marché les

cigarettes décrites comme « light » et « mild » (dénominations

interdites aujourd’hui) et par créer de nouveaux filtres censés donner au

consommateur l’illusion d’une protection.

Ainsi les différents lobbys faisaient l’effort de

prendre en compte la santé du consommateur. Or ces cigarettes, avec une teneur

en goudron et en nicotine réduite, n’avaient qu’une incidence minime sur la

réduction des risques pour la santé.

Persuadés

de leur nocivité moindre, les consommatrices et consommateurs les ont très vite

adoptées, augmentant parallèlement leur consommation ou inhalant plus

profondément, s’exposant de fait au même danger, voire pire, qu’avec leur

cigarette habituelle. Les autorités sanitaires n’ont pas immédiatement remarqué

ces changements de comportement.

Ces

nouveaux produits, soi-disant moins nocives, ont plutôt contribué à saper les

efforts en matière de prévention et de promotion d’une vie sans tabac. Il se

peut même, que dans certains cas, ils aient contribué à une hausse du taux de

mortalité : leurs adeptes, convaincus de consommer un produit moins nocif,

ont continué à fumer au lieu d’arrêter.

Au cours de ces dernières années, l’industrie du tabac a misé sur la fibre écologiste de tout un segment d’une clientèle plutôt jeune et engagée : en créant des emballages de cigarettes soi-disant respectueux de l’environnement, elle est parvenue à lui faire intégrer l’idée, qu’en fumant ces cigarettes « bio », elle fait quelque chose «de bien».

L’industrie du tabac, en jouant sur l’aspect marketing, tend à maintenir le tabagisme dans les pays occidentaux, et donc à entretenir la dépendance de sa clientèle pour ce produit. Il semble important de préciser à ce stade que le fumeur est souvent le « jouet » de trois types de dépendance :

Elle est due à la nicotine contenue dans la fumée du tabac qui parvient au cerveau en 7 secondes. La nicotine quittant l’organisme pour moitié toutes les 2 heures, un manque envahit alors le fumeur, qui le pousse automatiquement à allumer une cigarette pour se recharger, et retrouver la situation de bien être perdue. Ce manque, et les effets qu’ils procurent, sont les premières causes de difficultés et / ou d’échec pour arrêter de fumer. Il faut les surmonter pour espérer vaincre les autres formes de dépendance.

L’envie de fumer, différente du besoin au départ, est toujours associé à des circonstances, des personnes et / ou des lieux qui suscitent l’envie automatique de fumer. Par exemple, ce rituel peut être lié à des moments précis de la journée : au moment de sortir de chez soi, de prendre le volant, sur le quai de la gare, pendant ou après le café ou le repas, à l’occasion des pauses...

A force de répétition, cette dépendance s’inscrit dans le cerveau, et génère l’envie de fumer qui se transforme alors en besoin.

Pour le fumeur, la cigarette est souvent une béquille ou une prothèse sur laquelle il lui faut s’appuyer pour des raisons qu’il peut ne pas dominer, ne pas comprendre, et qu’il aura même du mal à admettre une fois qu’elles lui seront révélés, au terme d’un travail sur lui-même. Il s’agit d’une dépendance affective violente, d’un attachement à cet objet transitionnel qu’est la cigarette classique ou électronique. Cet objet permet au fumeur de se rassurer, d’éprouver bien-être et plaisir, de gérer stress et anxiété, de surmonter ses émotions, de se stimuler, de se concentrer, etc.

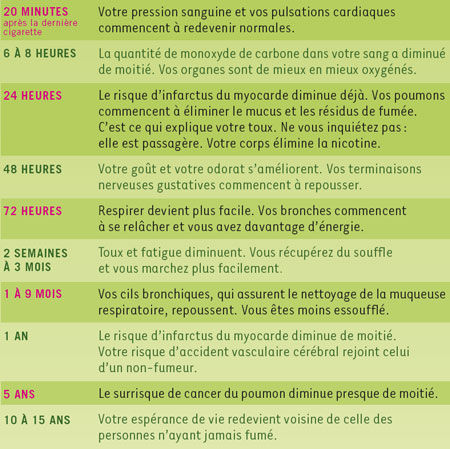

Moi(s) sans tabac, c’est un défi collectif qui propose à tous les

fumeurs d’arrêter pendant un mois avec le soutien de leurs proches.

Au-delà, les chances d’arrêter définitivement sont multipliées par 5.

Alors en novembre, on arrête ensemble.

Le « Moi(s) sans tabac », c’est :

Nous suivre sur